一度用于治愈疾病的疗养院,开启了现代建筑设计的先河

20 世纪早期的法国诗人 Guillaume Apollinaire 曾说过:「对于穷人而言,生病等于放假。」在当时,欧洲工厂的工人们常常会离开乌烟瘴气的拥堵城市,前往阿尔卑斯山,呼吸清新干燥、未受低效机器污染的空气。而后,他们带着饱满的精神和活力回归岗位,准备好投入新一轮的辛苦劳作中。

事实上,他们都是带着医生开的处方到疗养院休养,这些疗养院通常由国家出资运营,海拔极高,配备有医务人员。正如 Vittorio De Sica 于 1973 年拍摄的电影《悠长假期》(A Brief Vacation)中的情节:来自卡拉布里亚大区的 Clara 是三个孩子的母亲,住在米兰工业区,过着悲惨的生活,患有肺结核;在被送到伦巴第大区的一家诊所后,她接受了 X 光检查和药物治疗,吃着丰盛的饭菜,睡在干净的白色床单上,与病友发生关系,结交魅力四射的朋友,穿着暖和的衣服,在阳台边长时间凝望积雪。

建筑师 Alvar Aalto 的帕伊米奥疗养院位于芬兰西南部树林,竣工于 1933 年;和大多数疗养院一样,帕伊米奥疗养院最初是为肺结核患者而建的;20 世纪 50 年代,抗生素的出现使肺结核得到有效治疗,该疗养院遂被改造成综合医院,现在是儿童复健中心;Aalto 也负责建筑的室内装潢设计,饰以哑光含羞草色等慰藉涂料;如今,该建筑已成为现代主义建筑的伟大典范之一

去年夏天开始我有了这样一种感受:作为 21 世纪的美国人,肺部其实未必受到病原体感染,职业生涯面临的主要威胁不是呼吸疾病,而是自我厌恶。整整一周,先是在瑞士东南部,而后到捷克共和国最西端,我一直穿着拖鞋来回踱步;将自己泡在据说能治疗疾病的盐水中;让严肃的女性用毯将我像木乃伊一样裹起来;独自走在温泉古镇的市郊,全然无视我在书中学到的第一课:永远不要在中欧森林里浪费生命。

我每天都会去按摩,在米其林二星餐厅用餐,在那种「豪华的」躺椅上午睡,这是 Hans Castorp[Thomas Mann 笔下《魔山》(The Magic Mountain)中患病的主人公] 最爱做的事。这着实令人生厌。然而,无论是稀罕的山地干酪,还是温泉水疗,都比不上「不闻窗外事」所带来的新鲜和快感。

再回到 1882 年,德国医生、微生物学家 Robert Koch 发现导致肺结核的杆菌之前,人们一直认为这是一种遗传病,不会传染。19 世纪后期,欧洲和美国绝大多数城市人口都受到感染,大约 80% 左右的患者发展成了活动性肺结核,这是致命性疾病。

欧洲美好年代风格的游泳池,位于瑞士因特拉肯(Interlaken)的维多利亚少女峰温泉大酒店(Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa)内。这个 19 世纪的度假胜地曾被认为是欧洲最伟大的建筑之一,巴西 Emperor Dom Pedro II、Mark Twain 等人都曾到此一游

Koch 的发现推动了全新健康规定和反吐痰法律的制定,也推进了由政府运营的隔离医院的建立。在接下来的几十年中,欧洲和美国偏远地区开了数百家疗养院,那里空气清新,还为隔离患者配备了现场专家。疗养院的雏形其实早已存在,据说全球第一家疗养院诞生于 19 世纪 30 年代的英格兰中部。但现如今,这样一种曾经只是凭直觉发展出来的计划性生活方式,在希腊名医 Hippocrates、Galen 对医学的推动下,似乎有了科学的保证。

回想起来,从确认肺结核病因到对症下药,前后经历了 60 多年时间,这既是某种特定建筑模式发展的黄金时间,也是非常具体的生活方式形成的黄金时间。宾夕法尼亚州医生 Thomas Kirkbride 于 19 世纪建立的精神病院(交错的厢房和辽阔的景观)以及同时期的放射状监狱建筑,都对这些早期疗养院的外观产生了影响。与此同时,室内装潢简约朴实,易于打扫。早在当时,平屋顶、大窗户、露台等现代主义元素就已应用到实用性设计中,为肺结核患者提供了充足的阳光和空气,这在当时看来是有益健康的。

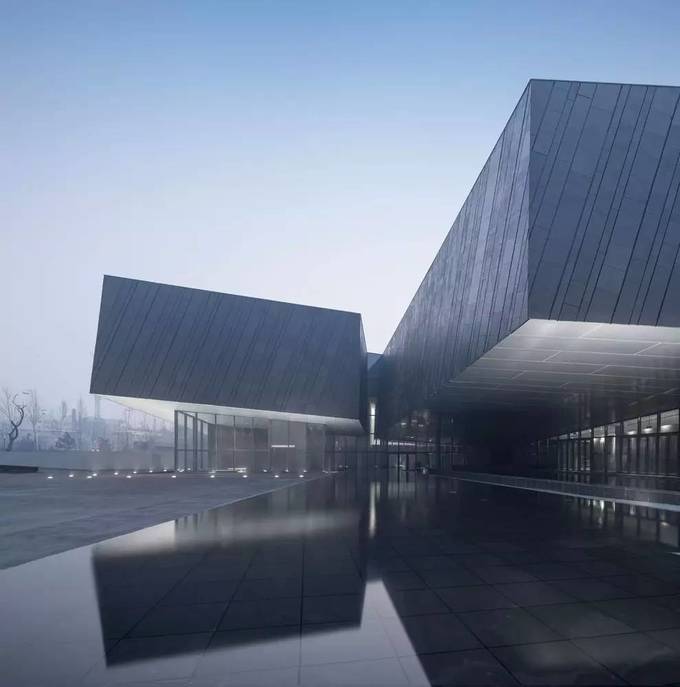

瑞士瓦尔斯的 7132 酒店,坐落于阿尔卑斯山高峰处,Tadao Ando、Peter Zumthor、Kengo Kuma 等国际建筑师都参与了客房的设计

Alvar Aalto 的帕伊米奥疗养院(Paimio Sanatorium)就是一个很好的例子。该疗养院位于芬兰,竣工于 1933 年,是国际风格运动的产物。他称该建筑为「医疗器械」,定制设计了每一处细节:用门闩取代普通门把手,解决了容易勾住医生白大褂袖套的问题;胶合板衣柜易于抬离地面,方便清洗;洗脸台的设计减少了水花飞溅的噪音,避免打扰到肺病舍友的休息;天花板上的辐射热板削弱了穿堂风;阳台的设计可以让住户享受最充足的日光浴。

其他现代主义疗养院还包括达沃斯的 Klinik Clavadel、Josef Hoffmann 在维也纳市外建造的波克斯道夫疗养院(Purkersdorf Sanatorium),以及 Jan Duiker 和 Bernard Bijvoet 设计的阳光疗养院(Sanatorium Zonnestraal,1919 年受阿姆斯特丹钻石工人联盟委托建造而成;Zonnestraal 一词在荷兰语中意为「阳光」)。当时,许多建筑系学生都曾参观过这些疗养院,各大行业报刊也有所介绍,它们的影响力扩散到了 20 世纪最著名的部分建筑当中。

建筑师 Le Corbusier 家喻户晓的公共住房项目中所设计的大型露台,灵感或许就源于他在瑞士莱森镇(Leysin)参观的一家诊所。在各大疗养院中,随处可见 Thonet 等公司制造的经典曲木躺椅,这些躺椅已然成为疗养院的代名词,十分耐用,室内户外皆宜,经得起消毒剂的腐蚀。

外部设计非常实用,例如朝阳的阳台(人们曾认为阳光和新鲜空气可以治愈肺结核)

到了 20 世纪 50 年代,抗生素的出现使肺结核得到有效治疗,许多为结核病而建的豪华建筑群纷纷歇业。有些被改造成了旅馆,有些则成了博物馆、住宅新区和综合医院。但它们所培育的文化在当时已成为现代欧洲不可磨灭的一部分,比如忧郁症和自我放纵下的幽闭世界。

与这种文化息息相关的还有世纪之交兴盛于欧洲的相似机构:温泉浴场。自 19 世纪以来,医生开始使用水疗法,一处处健康疗养胜地在欧洲大陆拔地而起。正如历史学家 David Clay Large 所书:「鼎盛时期的豪华温泉浴场相当于当今社会的高尔夫球与网球场、会议中心、商务会所、政治峰会、时装表演、主题公园及红灯区,可谓是集所有元素于一体。」

无论是患有痛风还是关节炎,人们都会到欧洲的温泉小镇「进行水疗」,但与同时期的疗养院不同的是,前来温泉浴场的游客不一定是患者。相反,他们来此社交,参加文化活动,参与政治条约谈判。无论是法国的艾克斯莱班(Aix-les-Bains)、维希(Vichy),还是英格兰的巴斯(Bath)、巴克斯顿(Buxton),抑或是德国的亚琛(Aachen)和巴登-巴登(Baden-Baden),这些小镇都是由罗马征服者于几个世纪前在温泉浴场的碎石上建成的,将「治疗景观」(美学社会工程的一种,推动了散步和露天交际文化的发展)发挥到了极致。澡堂的建筑风格匀称复古,饰有大理石墙壁、高拱门、圆顶天花板和马赛克镶嵌地板。这些富丽堂皇的温泉浴场维护良好,基础设施完善,发展迅猛,是现代旅游胜地的早期代表。

酒店温泉浴场,由 Zumthor 于 1996 年设计,外墙由当地采集的夺目石英岩打造而成,在寒冬中依然热气弥漫

在欧洲政治与文化统一理念风靡的数年前,远离日常生活(哪怕只有一周)也是欧洲大陆上反复出现的关键词。温泉文化包括意图建筑、地理距离和梦游环境,公然反对工业化欧洲令人生厌的快节奏氛围。美国的肺结核疗养院在功能上更像是医院而非生活区;与之不同的是,中欧的温泉浴场更像是神秘胜地,纵使周遭世界的安全和主权受到威胁,来自全球各地的人们都可以暂时逃离现实,忘却社交、争吵或恋情。这也解释了为什么在 George Eliot、Henry James、Guy de Maupassant 等作家的笔下,总能看到这样的场景:在一个微观世界中,形形色色的人们无所事事,但却聚精会神地思考着。

事实上,如果我们阅读足够多的作品,会发现 19 世纪所有著名作家似乎至少都在温泉小镇待过一段时间。Turgenev 和 Goethe 在西部波希米亚地区的卡罗维发利(Karlovy Vary)泡过温泉;Dickens 和 Tennyson 曾拜访约克郡(Yorkshire)的哈罗盖特(Harrogate)。

最受欢迎的或许当属环绕巴登-巴登的黑森林(Black Forest),俄罗斯人对它偏爱有加:Leo Tolstoy 和 Fyodor Dostoyevsky 都曾去过那里;1904 年,Chekhov 在黑森林以南90英里外的巴登韦勒(Badenweiler)注射樟脑,啜饮香槟,而后与世长辞,生前的最后几周,他还写信给妹妹介绍自己的饮食(煮羊肉、草莓果茶和「大量」黄油),抱怨德国女性糟糕的衣品。

他的遗体最终被装在放牡蛎的冷藏车中运送回家。Mark Twain 于 1892 年拜访了充满波希米亚风情的温泉小镇 ——玛丽亚温泉市(Marianske Lazne,德语为Marienbad),讽刺地介绍了一个为痛风患者制定的温泉疗法:早晨 5 点半起床,饮用「可怕的」水,在山上徒步,在泥里打滚,尽可能多地吃东西,「只要他足够小心,只吃自己不想吃的东西。」

新古典主义 DanubiusHealth Spa Resort Nove Lazne 度假酒店的私人大理石温泉会馆;自 1896 年重建以来,其温泉水疗吸引了 KingEdward VII、Franz Kafka 等许多人;该度假胜地坐落于捷克共和国的温泉小镇 —— 玛丽亚温泉市,共有 97 间客房,充分利用当地的天然矿物泉资源,与其富丽堂皇的罗马式浴场相得益彰

我在玛丽亚温泉市的日常生活实则大同小异。我会先步行穿过村子的中心地段,据说几个世纪以来那里的泉水一直很有疗效,而且有趣的是,不少国家元首,如 Czar Nicholas II、Emperor Franz Josef I、智者Freud、Edison、Kafka、Nietzsche、Kipling 和作曲家 Mahler、Wagner、Chopin、Strauss 都曾到此一游。

镇上有许多配色昏暗的新古典主义建筑,饰以铜绿角楼和精巧尖塔,公共花园精致整洁。捷克的情侣们沿驼色碎花岗岩小径漫步,手持扁平陶瓷温泉水杯;水杯手柄也能用作吸管,可以在公共喷泉中接水饮用。大批德国人身着徒步装备轻快地行走,驻足于户外咖啡屋,点几杯比尔森啤酒,阅读《明镜周刊》(Der Spiegel)。俄罗斯人无论到哪儿都会穿着他们的浴袍,他们喜欢待在酒店镀金大堂里切磋棋艺,头顶的电视里播放着去痣视频。

豪华酒店的楼层平面图十分复杂,但同样可以觅得温泉的踪影,只不过这里既没有冠冕堂皇的减肥方案,也没有高科技仪器和关于泛亚洲健康的建议,不像在美国大街小巷看到的那样。这里没有虚荣、自然科学或全球主义,但某种原始的战前欧洲势力依然存在,令人不安,却又慰藉人心。

帕伊米奥疗养院的洗脸台巧妙应用了消音设计,天花板上涂有防眩光的海泡石绿色涂料

如今,欧洲的疗养院都已歇业;曾经人们前往温泉小镇是为了治疗急性病和潜在疾病,后来这逐渐演变成了一种迷人的生活方式,但现在基本上也只有老年人会来这里参观。然而,这里依然弥漫着恬静的医疗氛围:远离世事,安静,与他人相伴。在瑞士的瓦尔斯(Vals,距曾有过约 40 所疗养院的达沃斯不到 70 英里),温泉水沿着山谷的花岗岩壁飞流直下。

在这座小村庄上方,有一家美丽而荒芜的温泉酒店,吸引着来自全球各地的旅客,他们在这里安静地沐浴,一边吃着高价香梨面包,一边凝望着青葱的牧场。如今,追求健康的人们不再沉迷于户外音乐会或讲座,也不愿与人闲谈。他们想要独处,最好能在景色优美,没有手机信号的地方。

Peter Zumthor 设计的温泉浴场名为 Therme Vals,于 1996 年对外营业,现在是 7132 酒店的一部分。温泉浴场外墙由 6 万块在当地采集的一米长石英岩石板打造而成,混凝土屋顶上覆有大量牧草。透过巨大的窗户,宾客可以俯瞰古老山脉,但即便如此,他们仍然像是置身于黑暗的迷宫。「在这片空间里来回走动是为了探索和发现,」Zumthor 表示,「就像在树林中行走一样。每个人都在寻找属于自己的道路。」

Bathing Culture 建于瑞典哥德堡(Gothenburg)Frihamnen 工业港口的码头上,由一系列公共温泉小型建筑组建而成,是瑞典乃至欧洲文化的重要组成部分

我经常在想,能否找到属于自己的那条道路。我泡过各式温泉,也长时间漫步在缭绕的水雾中。瓦尔斯恢弘的现代设计尽显庄严之美,有着明晰的设计意图和想法,在欣赏美的同时,也会让人产生不悦的恐慌感,因为每绕过一个角落,只能看到昏暗的走廊,不知通往何处。

Zumthor 之前一直坚持自己的温泉浴场内不应设有时钟,直到房产所有者介入并强烈要求后,他才妥协。他希望游客在泡温泉时不仅能感受到失重的力量,也能不受时间的影响。双子时钟的安装位置近乎隐蔽(我在回家的几周后才知道它们的存在),空旷的空间成功让人忘却了时间。

2014 至 2015 年间,柏林建筑师协会 Raumlabor 邀请当地居民帮忙打造建筑,包括游泳池、更衣室和金属薄板桑拿房,桑拿房的内饰由落叶松木螺旋板制成

几个世纪前,那些身体抱恙和百无聊赖的人们穿越森林和冰川,搭乘火车或骑着马匹,饮用、沐浴治疗之水。他们为了获得神奇的液体和真伪待定的专业意见,忍受着我们难以想象的痛苦。而今,我几乎可以随时知道时间,甚至能精确到分钟,且只要轻轻一点鼠标,就能知道我在世界上的哪个位置,了解哪些可怕的事情正在发生。我们有了更加全面的知识,知道阳光不能杀死细菌,苏打水无法治愈生理疾病。我们期许的最好结果或许只是一种心理慰藉,能让我们暂时从日常生活的重担中解脱出来。

最近,看着灾难发生却无能为力似乎也成了这种慰藉的一部分。从一个衰落的帝国去往那些 100 多年前就已经结束黄金时代的国家,我们需要做的,是接受并尽可能享受这样一个不可否认的事实:迷失方向或许是一种另类的颓废。